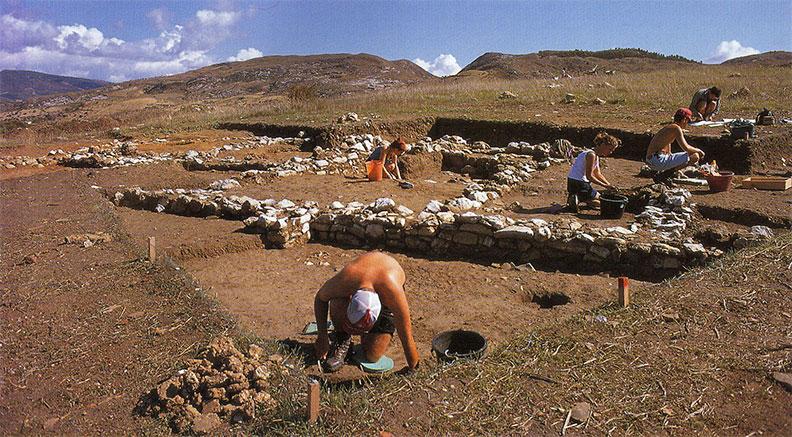

Campanaio et Castagna sont deux sites archéologiques situés à 1 km l'un de l'autre, à environ 25 km à l'ouest d'Agrigente, en Sicile. Ils ont été découverts pour la première fois en 1978 par Prof. Roger Wilson au cours d'une prospection dans l'arrière-pays de la ville grecque d'Heraclea Minoa (qui a été occupée entre le VIe et le Ier siècle avant J.-C.). Les deux sites ont été partiellement fouillés par des équipes sous la direction de Prof. Wilson au cours de plusieurs campagnes qui ont eu lieu d'abord en 1980 et 1982-83, puis entre 1994 et 1998 (l'image ci-dessus montre les travaux en cours à Campanaio). La qualité et la quantité de céramiques retrouvées étaient impressionnantes. Les céramiques ont toutes été dessinées à l'époque, et beaucoup d'efforts ont été consacrés à la restauration de récipients bien conservés. Plusieurs grands spécialistes de la céramique romaine, dont John Hayes et Roberta Tomber, ont travaillé sur les matériaux. Leurs études n'ont malheureusement pas atteint le stade de la publication finale, bien que leurs notes détaillées fassent partie des archives du site et aient été d'une aide précieuse pour le présent projet. Nous avons l'intention de nous appuyer sur leurs recherches et de contextualiser les résultats à l'aide des développements les plus récents dans les études sur la céramique romaine et dans l'archéologie des campagnes siciliennes à l'époque romaine.

Castagna

Castagna était une ferme isolée (avec quinze pièces, toutes avec des sols en terre) du début de l'époque impériale (vers 50 ap. J.-C.), avec des traces d'occupation hellénistique en dessous. Elle a été modifiée et agrandie à deux reprises avant de cesser d'exister vers 180/200. Malgré sa modestie, on y a trouvé des objets de grande valeur, notamment de la vaisselle en glaçure au plomb provenant de Tarse en Cilicie et un gobelet en verre soufflé avec une inscription grecque ("Réjouissez-vous ! Amusez-vous !"), également de l'est de la Méditerranée. Les os d'animaux étaient principalement des moutons et des chèvres, mais aussi des tortues, des lièvres et des cerfs (des cerfs rouges, des chevreuils et des daims en quantité considérable). Une fosse a été creusée dans l'un des bâtiments en ruine au IVe siècle.

Campanaio

Situé sur une colline en pente douce à 5 km de la côte, le site de Campanaio couvrait une superficie d'environ trois hectares et a connu une vie extraordinairement longue, de la période hellénistique jusqu'à la fin de la période romaine. Sept phases principales d'activité ont été identifiées. Les phases I à III datent de 200 à 1 av. J.-C. : un ensemble de bâtiments (zone C) et un atelier de poterie (zones F-G) appartiennent à cette période. Ce dernier est particulièrement intéressant car il documente deux fours à tuiles, différents par leur forme et leur chronologie, ainsi que deux citernes interconnectées avec des canalisations d'entrée et de sortie, dont l'une est constituée d'amphores tunisiennes réutilisées (vers 146 av. J.-C./100 av. J.-C.). La phase IV date du début de la période impériale, mais seules de rares traces ont survécu. La phase V témoigne d'une reprise de l'occupation et des travaux de construction à la fin de l'époque romaine (vers 375-460 ap. J.-C.). Différents bâtiments datent de cette période : une partie d'un entrepôt (zone B/D) dont la chute de tuiles a caché une quantité considérable d'amphores écrasées ; un second entrepôt accolé au côté sud du bâtiment hellénistique tardif précédent dans la zone C ; et une série de bâtiments carrés mal construits faisant face à une cour à ciel ouvert dans la zone E. Une bassine en pierre pour séparer l'huile d'olive de l'eau après le pressage et quelques poids en pierre pour un pressoir à levier horizontal datant de la même période prouvent que Campanaio était également un site de production d'huile. La dolia defossata à côté, réparée dans l'antiquité avec du plomb, peut également indiquer une production de vin. De plus, la zone H a produit une structure qui a commencé comme un four à amphores, construit dans la seconde moitié du IVe siècle, mais qui a été utilisé comme four à chaux au moment de son abandon vers 400 après J.-C., lorsqu'il a été utilisé comme dépotoir. Une destruction a eu lieu au milieu du Ve siècle, suivie d'une nouvelle occupation jusqu'à la fin du VIe siècle (phase VI). (phase VI). Des tombes à inhumation avec des sépultures musulmanes (placées face à la Mecque) indiquent une activité au début du Moyen Âge dans la zone E (phase VII), mais il n'y a pas de preuve de culture matérielle contemporaine.

Rapport préliminaire sur les céramiques de Campanaio

Un rapport préliminaire publié dans Papers of the British School at Rome (2000) comprend un bref rapport de John Hayes sur les principales céramiques trouvées à Campanaio. Si l'on considère la quantité et la proportion relative des principales catégories fonctionnelles, Campanaio suit un modèle typique des établissements côtiers méditerranéens et reflète la nature rurale et domestique du site. Les produits locaux, identifiés par leur fréquence et par comparaison avec les matériaux des fours, présentent une pâte dominante et caractéristique, constituant 60 à 70 % des céramiques de l'époque impériale romaine. Dans les couches antérieures, des amphores siciliennes (?) dans d'autres pâtes sont associées à des types nord-africains appartenant à la tradition punique, certains dans la même pâte que les céramiques de Carthage de la période julio-claudienne. Les importations en provenance des environs de Naples, caractérisées par leur pâte avec des inclusions de sable noir, sont également fréquentes dans les couches du IIe et du Ier siècle av. J.-C., aux côtés d'autres amphores probablement siciliennes. Les céramiques fines appartiennent principalement aux catégories habituelles importées de Campanie (Campana A, 2e/1er siècle av. J.-C.) et peut-être de la région de Syracuse (Campana C, fin du 2e/1er siècle av. J.-C.), des céramiques fines d'Italie (sigillée italique, auguste/1er siècle av. J.-C.), y compris certains des premiers produits d'Arezzo, et des céramiques africaines à engobe rouge (2e-6e siècle av. J.-C.). Les céramiques fines à engobe rouge et noir étaient assez courantes dans les contextes hellénistiques tardifs, mais il n'y a pas de preuve évidente d'une hypothétique céramique fine sicilienne produite localement. Certains fragments de bols en relief mégariens indiquent des liens avec l'Asie Mineure. Enfin, d'autres céramiques particulières méritent d'être mentionnées, notamment un mortarium africain estampillé, une amphore à vin rhodienne à anse estampillée, un appliqué en forme de tête de satyre, qui fait partie d'un brasero importé de Cyrénaïque, et une amphore punique estampillée (un caducée flanqué de lettres néo-puniques). Tous ces éléments prouvent que Campanaio était un lieu de consommation et, en même temps, un lieu de production ouvert à un important courant commercial méditerranéen.

Bibliographie

- Ducati, F. (2024). Simon Keay Award in Mediterranean Archaeology: Pottery in rural Roman Sicily: imported and locally produced wares at Campanaio (AG). Papers of the British School at Rome 92:362-363. doi:10.1017/S0068246224000308 open access link

- Wilson, R.J.A. and Leonard, Jr. (1980) Field Survey at Heraclea Minoa (Agrigento), Sicily. Journal of Field Archaeology 7: 219-239.

- Wilson, R.J.A. (1981) The hinterland of Heraclea Minoa (Sicily) in classical antiquity. In G. Barker and R. Hodges (eds), Archaeology and Italian Society. Prehistoric, Roman and Medieval Studies (British Archaeological Reports, International Series 102): 249-260. Oxford: British Archaeological Reports.

- Wilson, R.J.A. (1982) Una villa romana a Montallegro (Agrigento). Sicilia Archeologica 48: 7-20.

- Wilson, R.J.A. (1984-85) Eraclea Minoa. Gli scavi eseguiti nel territorio negli anni 1980-1983. Kokalos 30-31: 489-500 plus Tav. XLVI-XLIX.

- Wilson, R.J.A. (1985) Un insediamento agricolo romano a Castagna (Comune di Cattolica Eraclea, AG). Sicilia Archeologica 57-58: 11-35.

- Wilson, R.J.A. (1987-88) Archaeology in Sicily, 1982–87. Archaeological Reports 34:105–150.

- Wilson, R.J.A. (1990) Sicily under the Roman Empire. The archaeology of a Roman province, 63BC – AD535. Warminster, Aris and Phillips.

- Wilson, R.J.A. (1993) Nuovi scavi dall’insediamento agricolo ellenistico-romano di Castagna (AG), 1993. Quaderni dell’Università di Messina 8: 29-47 plus Tav. XVI-XX.

- Wilson, R.J.A. (1995) The Castagna and Campanaio Roman agricultural settlements project, central southern Sicily. Papers of the British School at Rome 63: 259–260.

- Wilson, R.J.A. (1995-96) Archaeology in Sicily 1988–1995. Archaeological Reports 42: 59–123.

- Wilson, R.J.A. (1996) Rural life in Roman Sicily: excavations at Castagna and Campanaio. In R.J.A. Wilson (ed.), From River Trent to Raqqa: Nottingham University archaeological fieldwork in Britain, Europe and the Middle East 1991–1995: 24-41. Nottingham, Department of Archaeology, University of Nottingham.

- Wilson, R.J.A. (1999) The Campanaio Roman agricultural project. Papers of the British School at Rome 67: 421–423

- Wilson, R.J.A. (2000a) Rural settlement in Hellenistic and Roman Sicily: Excavations at Campanaio (AG). Papers of the British School at Rome 68: 337-369. http://www.jstor.org/stable/40311034?origin=JSTOR-pdf

- Wilson, R.J.A. (2000b) Campanaio – an agricultural settlement in Roman Sicily. Antiquity 74: 289-290

- Wilson, R.J.A. (2000c) Ciceronian Sicily: an archaeological perspective. In C. Smith and J. Serrati (eds.), Sicily from Aeneas to Augustus: new approaches in archaeology and history: 134–160. Edinburgh: Edinburgh University Press.

- Wilson, R.J.A., (2000d) Aqueducts and water supply in Greek and Roman Sicily: the present status quaestionis. In G.C.M. Jansen (ed.), Cura Aquarum in Sicilia. Proceedings of the Tenth International Congress on the History of Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region, Syracuse, May 16–22, 1998 (Bulletin Antieke Beschaving Supplement 5): 5–36. Leiden, Stichtung BABesch.

- Wilson, R.J.A. (2001), Vita rurale nella Sicilia ellenistico-romana: l’insediamento di Campanaio’, Kalos 13.4, pp. 24–31.

Nous remercions la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento de nous avoir autorisés à mener de nouvelles recherches sur Campanaio et Castagna